這2-3年來去日本旅行,我發現了一個很有趣的現象。走在東京、大阪甚至是四國的松山城的街頭,推著嬰兒車的年輕夫妻明顯變多了,而且不只是一個孩子,很多家庭都是帶著兩三個小朋友出門。特別是在週末的公園裡,三個孩子的家庭並不少見。

7月份到東京虎之門之丘看展覽,等待電梯時就有兩個媽媽帶著六個小朋友要跟我們搭同班電梯上樓,一進到會場,看見長長排隊玩裝置的隊伍,滿展場全是小朋友。

當時我心想:「咦?不是說日本少子化很嚴重嗎?怎麼現在感覺到處都是小孩?」

數據背後的真相:日本的努力與成效

後來查了資料才發現,我看到的現象可能真的有政策原因。日本政府這幾年真的是下了重本在拚生育率:

日本政府的「四箭齊發」:

- 每年砸3.5萬億日圓(約1790億台幣)在少子化對策上

- 0-18歲的小孩都有補助,而且完全不看家庭收入

- 16歲以前的學費、醫療費全部免費

- 東京都更狠,0-18歲每人每月直接發5000日圓零用錢

我親眼見證的政策效果: 東京的同事跟我分享,他們家三個孩子每個月光是政府津貼就有1萬5千日圓,加上學費全免,「雖然養小孩還是很累,但經濟壓力確實減輕不少」。

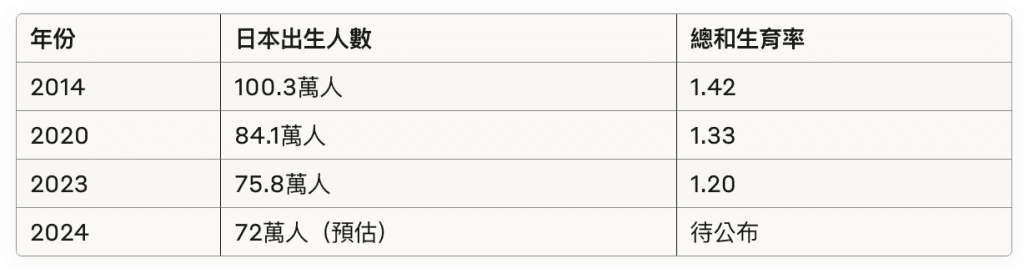

不過數據顯示,即使這樣努力,日本的出生人數還是在下降:

十年下來,出生人數還是減少了28.2%,但至少總和生育率還維持在1.2以上。

台灣朋友們的現實困境

日本跟台灣不是都有少子化,但為何台灣沒有看到像日本這幾年孩子如雨後春筍般冒出?

看著身邊朋友同事的狀況,身邊越來越多同事選擇不婚不生,很多學校也找不到學生關閉。不結婚不生孩子的主要原因還是因為長期的低薪。

台灣年輕人面對的現實:

- 平均月薪4.2萬,但台北市房價所得比高達15.29倍

- 要15年不吃不喝才能在台北買房

- 育兒津貼雖然有,但第一胎只有5000元

- 托育費用一個月動輒2-3萬

- 更不用提到大學畢業需要的費用然後再拿低薪的惡性循環憂慮。

兩國數據對比:台灣的危機更嚴重

看數字更能感受到差距:

關鍵時刻對比:

- 日本:雖然持續下降,但還在1.2以上掙扎

- 台灣:2020年跌破1.0,進入人口負成長,2024年龍年效應都沒了

我記得小時候,龍年大家都搶著生小孩,2024年是龍年耶!結果出生人數還是創新低。長輩們都感嘆:「以前龍年醫院產房都不夠用,現在連龍年都沒人生了。」

政策力度大不同

日本的全方位支援: 朋友在東京工作,他說那邊的育兒支持真的很完整:

- 懷孕期間定期檢查政府買單

- 生產費用有42萬日圓補助

- 小孩看病幾乎免費

- 托兒所政府大力興建,費用便宜

台灣的有限補助: 相比之下,台灣的政策就顯得單薄:

- 生育補助各縣市不同,大概1-3萬

- 育兒津貼月領5000-7000元

- 托育補助最高13000元

- 但實際托育費用遠超補助金額

疫情後的變化

2020年疫情對兩國的影響也不一樣:

- 日本:出生人數只減少2.8%,相對穩定

- 台灣:暴跌7.3%,很多人延後或取消生育計畫

看著這些數據和身邊朋友的狀況,我真的覺得台灣的少子化問題比想像中嚴重。日本雖然也在下降,但至少政府很有誠意地在解決,投入的資源和政策力度都比台灣大很多。

台灣需要面對的現實:

- 高房價讓年輕人不敢結婚

- 低薪讓人不敢生小孩

- 育兒環境不友善

- 工作壓力大,沒時間談戀愛

我在日本看到的希望:

- 政府真的把錢花在刀口上,而不是只是政策買票心態

- 育兒環境好很多,社會公共設施有非常多細節,如:社區中心、公園、遊樂園的細心設計,對育兒的父母有相對吸引力。

- 其他配套生活方方面面補助比較完整

給政府的建議

如果我是政策制定者,我會建議:

- 學學日本的大手筆投入:不要小鼻子小眼睛,真的要砸錢

- 解決根本問題:高房價、低薪不解決,發再多津貼都沒用

- 營造友善環境:從社會文化開始改變

- 完整配套措施:不只是發錢,還要有完善的托育、教育、醫療及公共設施支持

結語:希望與現實

雖然數據很殘酷,台灣的總和生育率0.85真的是全球墊底,但我還是希望政府能學學日本的做法,真正重視這個問題。

畢竟,看到日本街頭那些幸福的三口、四口、五口之家,我真的很羨慕。希望有一天,台灣的年輕人也能在不用擔心經濟壓力的情況下,勇敢地組建家庭、生育下一代。

不然再這樣下去,我們真的要變成「地球上最不敢生小孩的地方」了。