沉迷於遊戲或動漫的人總被貼上「宅」、「不務正業」的標籤。曾經,這些興趣被主流社會視為逃避現實的象徵,甚至是社交失敗的表徵。然而今天,情況已截然不同。全球音樂巨星在《Fortnite》中辦虛擬演唱會,《鬼滅之刃》創下破億票房,《薩爾達傳說》登上國際媒體頭條,甚至時尚界的 Gucci 都與哆啦A夢聯名推出限量包款。這些現象不只是文化上的「被接受」,更是所謂流行文化定義的轉向。

流行文化與音樂的主流地位

所謂「流行文化(pop culture)」,原指大眾群體廣泛消費與參與的文化現象,涵蓋音樂、電影、時尚、電視、廣告、體育等。其特性在於「高流通、低門檻、強感染力」,能迅速跨越階級與地域,成為共同話題或審美標準,一直以來時尚品牌也都以這些通路為對象來設計自家的產品跟推廣。

自20世紀中葉以來,音樂一直是流行文化的主旋律。從1950年代的搖滾(Rock’n’Roll),到80年代的MTV世代、90年代的嘻哈與R&B,再到21世紀K-Pop與串流音樂時代,音樂不只是娛樂,它定義了這個世代態度與審美觀。

但當進入數位化及全球化的今日,可傳播媒體的型態及通路變得很多樣化,影響力已不再僅屬流行音樂。遊戲與動漫等原本被視為次文化的元素,已走入人們的流行文化中,跟音樂電影一樣,成為文化主流之一。

遊戲與動漫的歷史演進:從邊緣到全球現象

20世紀80、90年代,遊戲與動漫在亞洲尤其日本迅速發展,從任天堂的紅白機到《七龍珠》、《聖鬥士星矢》等作品席捲青少年市場。然而,當時它們仍被視為小眾興趣,常與「幼稚」畫上等號。2000年代起,《寶可夢》紅遍全球,PlayStation 與 Xbox 普及至每個家庭客廳,動漫如《火影忍者》、《航海王》逐漸走入歐美主流視野。進入2010年代,串流平台(如 Netflix、Bilibili)與 YouTube 加速了內容傳播與全球化,也讓跨語言的動漫、遊戲更容易傳播到多數人的生活中。

此外,80年代正是動漫與電玩蓬勃發展的黃金時期,這一代在當時成長的孩子——也包括我在內——如今已成為消費社會的中堅力量。這些人有著深厚的情感連結與文化記憶,願意也有能力為童年情懷與價值觀買單。他們的支持與認同,正是讓次文化升格為主流的重要關鍵。

認同轉變:Z世代與宅文化的主體化

對Z世代與α世代來說,宅不再是貶義詞,而是一種可以驕傲說出口的文化身份。動漫角色、遊戲世界觀早已成為這代人情感連結與價值投射的媒介。作品不再只是虛構,而是反映現實世界的縮影。《進擊的巨人》討論自由與壓迫,《電馭叛客2077》挑戰科技與倫理的界線,這些作品甚至比傳統媒體更能觸及人心。

遊戲方面,電子競技變成國際比賽項目、遊戲直播與實況主成為年輕人的新偶像。這些不只是產業規模的擴張,更是文化態度的轉變,從過去的「沉迷」,變成今天的「專業」與「創意」。

也因此,所謂的「宅文化」正是一種全新的參與世界方式,一種在虛構中練習思考真實的過程。

科技與社群媒體的助力

社群媒體的興起,是讓次文化翻身的重要推手。TikTok、Twitter、Reddit 讓愛好者能快速形成社群,也讓熱門作品(如《進擊的巨人》或《Among Us》)瞬間成為全球話題。平台演算法推播讓人不需特別尋找,也會被吸引進入這些世界。而串流平台大手筆製作原創動畫(如 Netflix 的《惡魔人Crybaby》、《賽博朋克:邊緣行者》)及遊戲改編的電影 (如 《名偵探皮卡丘》、《音速小子(Sonic)》、《最後生還者(The last of us)》等等),也進一步讓動漫跳脫「低成本」的刻板印象,進軍藝術與獎項的領域,縱使有些改編作品被噴到爆,也無法改變這一代創作者在這趨勢成長所種下文化基因。

時尚圈的擁抱:從T恤到伸展台

當一個文化類型能夠進入高端時尚界,那代表它不僅「流行」,而是「有格調」。從 Gucci × 哆啦A夢、LOEWE × 龍貓、Louis Vuitton x 英雄聯盟,到 UNIQLO 與任天堂、鬼滅之刃的聯名,動漫角色不再只是螢幕上的存在,更成為穿在身上的時尚符號。這不僅讓動漫與遊戲愛好者感受到文化的認同,也讓一般大眾更容易接受其美學與語言,但動漫電玩直接到高端設計師時尚品牌不是點到點的直線,而是有另外一個次文化的推波助瀾。

這一次文化因子就是街頭潮流(streetwear)的興起,事實上,這一文化可追溯至1990年代末至2000年代。當時,滑板文化、嘻哈音樂與反主流精神融合為一種態度,造就如 Supreme、A Bathing Ape(BAPE)、Stüssy 等品牌爆紅。這些品牌與 Nike、Louis Vuitton 等傳統精品的聯名合作,讓原本的次文化徹底進入主流時尚舞台。

這股潮流的崛起也與當時的時代氛圍密切相關。1990年代的末日焦慮、反體制情緒、以及資訊時代的崛起,讓年輕世代對傳統價值觀產生疏離,轉而擁抱融合未來感與懷舊感的視覺語言(如 Y2K 風格)。

街頭潮流不只是一種穿搭風格,更是一種態度。它自然地與流行音樂緊密連結,也逐漸吸收動漫與遊戲的元素。從 Supreme 與《阿基拉》的聯名,到 BAPE 推出《寶可夢》、《七龍珠》的限定服飾,再到 Travis Scott 將《Fortnite》與潮流文化結合開唱,這些現象說明了:音樂、遊戲、動漫與潮流早已形成一個流動的文化共生圈。

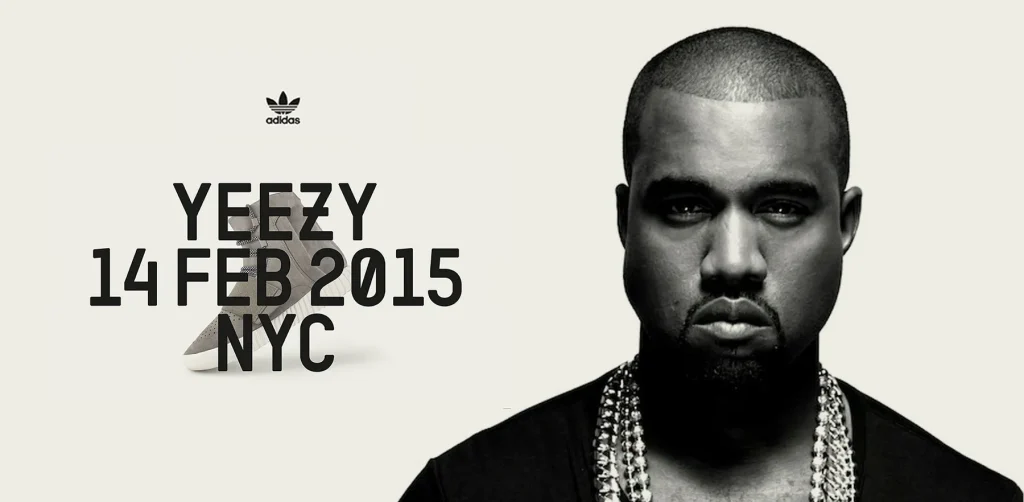

因為街頭潮流已經走入美國演藝流行界大佬們的一部分,他們的推波助瀾,使得原本標籤只屬於「御宅族」的動漫遊戲,進入了一般人的眼界裡,這也使得時尚品牌不得不也積極改變,爭取繼續留在這個重要的載體,越來愈多的高端設計師品牌邀請流行音樂界大咖成為他們的設計總監,來整合這些文化。

從此流行音樂x街頭潮流x動漫遊戲x高端時尚正式加入了主文化的行銷主戰場,越來越多聯名的合作活動像Balenciaga 與《Fortnite》的合作、虛擬時尚展、AI 模特兒、甚至虛擬偶像初音未來代言香水,這些都讓遊戲與動漫從內容走入風格,從興趣走入生活。這樣的交融顯示出,當代流行文化早已不是由單一媒介主導,而是由社群驅動、符號重組、跨界共振的新型態文化網絡。

文化的核心正在轉移

我們正活在一個由「宅」主導的文化宇宙。遊戲與動漫不再只是少數人的娛樂,而已成為主流人群形塑思考方式、情感認同與社會參與的文化主體,這個改變跟資本的消費型態成為正相關,當在這個供過於求的世界裡,對於那些大企業而言,元素的多元變成取寵的材料,這些原本上不了檯面的內容,突然就被納入了主幹道,但對次文化本身,他們本來就是被低估的通俗文化,它們其實不是被主流吸收,而是反過來,因爲通路媒介的進步,它有機會重塑了主流的樣子,重塑它商業的價值。