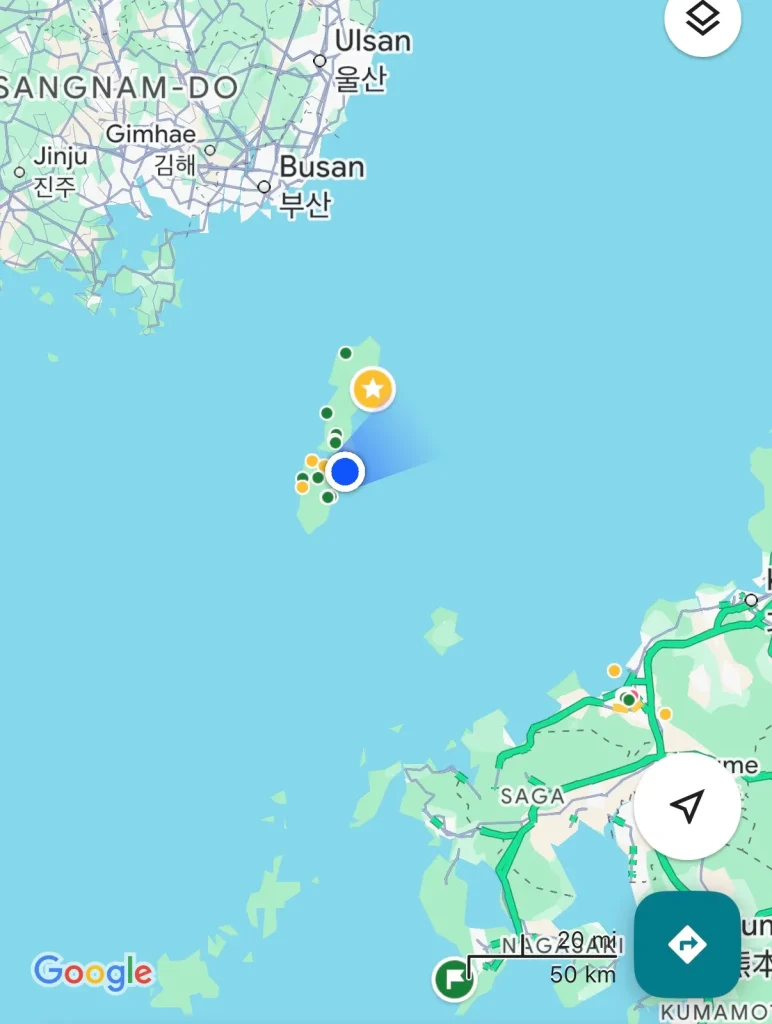

對馬島,一個地理位置特殊的島嶼。它雖屬於日本長崎縣,但卻距離韓國釜山僅約50公里,遠比離日本本土還近。也因為這樣,對馬自古便是朝鮮半島與日本之間的重要門戶,成為外交、貿易與軍事交流的第一線。

在古代,對馬是「對馬國」,是日本古代律令制下的地方政權之一。到了中世,這裡由宗氏家族長期統治,他們既是對馬藩主,也是日朝外交的橋樑。特別是在室町時代與江戶時代,對馬成為日本與朝鮮進行「通信使」往來的主要據點。宗氏甚至被朝鮮官方承認為「日本國王使者」的接待窗口,負責維持兩國的和平與貿易秩序。

不過,對馬也不總是和平之地。1592年,豐臣秀吉發動侵朝戰爭(即壬辰倭亂),對馬成了前線基地,島民陷入戰亂。而更早之前,在13世紀,蒙古與高麗聯軍兩度試圖從對馬登陸攻日,造成島上嚴重破壞。歷史的浪潮一波波拍打著這座島,留下了無數悲喜交織的故事。

而今的對馬,早已遠離那腥風血雨的時代。如今的我「浪人こじーらおで」踏上這片土地,不為戰,不為名,只為聽見浪潮與風聲;也為了對馬漢堡與那新鮮的黃金海縵。這趟旅程,是與歷史對話的朝聖,也是一場味蕾與風景共鳴的漂泊之旅。

蒙古襲來 – 小茂田海灘

我的腳步先從嚴原的港口一路向北,來到了佐須浦小茂田海灘(こもだはま)。眼前看似寧靜無波的海岸,曾是13世紀元朝與高麗聯軍首次攻日的血戰之地。

那是1274年,蒙古帝國發動元日戰爭(文永の役),從朝鮮半島出發的聯軍,在對馬的這片海灘強行登陸。當時,面對數千敵軍的侵襲,島上的武士僅有數十人。他們由對馬守護代「宗助國」率領,在此地與敵軍短兵相接,最終戰死沙場。宗氏的壯烈殉國,在後世對馬的歷史中被稱為「小茂田浜之戰」,也成為宗氏家族忠誠與武士精神的象徵。

今日的海灘上,設有一座宗助國之碑,靜靜佇立在沙丘間,面向大海。碑上並無豪言壯語,卻能讓人感受到當年那場孤軍奮戰的沉重與悲壯。海風拂過碑石,彷彿仍訴說著那段「以島為盾」的歷史記憶。

而我坐在岸邊,望著對岸的韓國方向那片灰濛濛的海時,腦海裡浮現《アンゴルモア元寇合戦記》裡那群被流放至對馬,卻選擇背水一戰的武士群像。

那是一部漫畫,也是一種再現的歷史敘事。主角朽井迅三郎等人,面對數量懸殊的蒙古軍與高麗聯軍,在這片土地上奮戰到最後一人。他們並不是光輝的英雄,而是帶著罪、苦與矛盾的浪人,但正因如此,才顯得格外真實——也更像我旅途中想要尋找的對象。對馬島,不只是歷史的戰場,也是一部活著的戰記。

島民的生活智慧 – 椎根の石屋根倉庫

離開小茂田浜往南,沿著田畦小道,緩緩步入旁邊的椎根聚落。這裡與戰場只隔著一道山坳,但眼前所見,卻是一片低調而堅實的生活痕跡——『椎根の石屋根倉庫』。

這些倉庫的屋頂,並不是我們熟悉的瓦片或茅草,而是一塊塊厚重的石板。據說這種建築法是為了防風與防火,尤其是在強風與多濕的島嶼環境下,能有效保護倉庫內部存放的農具與糧食。屋頂的石頭之間不加任何黏合劑,全靠自重堆疊,卻穩固無比,像極了對馬人質樸卻堅韌的生活哲學。

倉庫的外觀略顯低矮,彷彿與地面融為一體。我蹲下身貼近牆面,手指滑過石縫裡長出的青苔,那種歷經百年風霜卻不言語的沉默感,比任何文字都有份量。傳說中,這些倉庫多建於江戶末期,也有些是明治初年的產物,代表了對馬島民在和平年代努力儲糧備冬與防災的智慧。

幕府的國境之盾 – 金石城與對馬博物館

離開椎根,我的下一站回到嚴原盯上的金石城跡(かねいしじょうあと)。比起小茂田濱的壯烈與椎根的沉靜,金石城多了幾分權謀與權力的氣息。這裡是江戶時代宗氏藩主的居城,也是對馬藩政務的中心所在地。

金石城建於1603年,恰逢德川幕府開創之年。對馬藩主宗義智為了強化海防與外交而築此城,一方面防禦來自朝鮮的可能威脅,一方面也作為象徵幕府授權的「國境守護者」與韓國的使節進行交往。如今城樓已不復在,留存的石垣、城門,這座島仍立在兩國中間的海上,只是從兩國政治的交流的前鋒,變成了韓國民眾旅遊的勝地。

幾步之遙,便是對馬博物館(対馬博物館)。這座嶄新的建築彷彿是金石城的延續,但語氣不同。它不再用石頭築牆,而是用展櫃與光影來呈現對馬的千年縮影。

館內收藏橫跨原始時代至近代,從對馬式土器、宗氏外交文書,到壬辰倭亂的刀劍與地圖,一件件展品訴說著這座島的獨特性:它既是邊陲,又是中心。既屬日本,又與韓國歷史緊緊相扣。

城下町在地食材的洋食 – 対馬バーガー KIYO

歷史與文化雖能餵飽靈魂,但浪人的肚子依然會叫。

結束了博物館的知性巡禮,我的雙腳不知怎地就被一股香氣牽引,來到了対馬バーガー KIYO這家頗具話題的店。

這不是什麼浮誇系美食,而是把對馬島的海與山,一口咬進嘴裡的漢堡專門店。這裡的招牌漢堡並不走一般路線,而是以牛肉漢堡排為底,搭配魷魚(花枝)與羊栖菜(ひじき)這兩種對馬特色食材構成的獨門組合。

第一口咬下去,驚訝倒不是因為有多厚重,而是那股從海裡鑽進牛肉裡的味道。魷魚處理嚼勁剛好,沒有帶點Q彈口感;羊栖菜帶著海味,在醬料與肉排的夾層中若隱若現,像是在跟味蕾說:「歷史也許對島留下痕跡?但我才是島味本人。」

整體搭配並不衝突,反倒吃出一種對馬獨有的和諧感:「海與山共存,肉與藻共生」。

吃飽後,我坐在門前長椅,看著車輛與學生穿梭。浪人如我,雖無龐大家業,但能到各地的品嚐美味都顯得更加奢華。

嚴原町舊街上的文青咖啡店 – Yellow Base Coffee

沿著運河邊走沒幾步,來到了補充我精神續命水的店 – Yellow Base Coffee

這家店並不大,以黃色作為主題,沿著牆邊擺放著木質的座位,兩位店員招呼著我。我點了杯手沖,在他關店之前坐在店裡一邊品嚐咖啡一邊回想著我流浪的足跡:小茂田濱的石碑、椎根倉庫的苔痕、金石城的櫓門、KIYO 漢堡裡那片軟彈的魷魚,這些經歷,對我不只是漂泊,更是一種心境。

浪人こじーらおで 對馬漂泊・上篇,到此暫時打住。

但我知道,腳下這座島,還有更多故事,等我繼續走下去。

“ 初夏潮

石倉眠海風

苦香留步 ”

[…] 浪人こじーらおで之對馬漂泊-上篇 騎著Honda CT125曼谷跑咖旅 […]